Texte du extrait de l´article.

Par Antonella Estevez

Nous savons par votre film La ciudad de los fotógrafos (La Cité des photographes) que vous êtes le fils d’un photographe et que vous avez donc un lien important avec ce moyen d’expression, mais qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter l’histoire de Sergio Larraín ?

Je pense que la particularité de Sergio, ou ce qui restait un mystère, était cette idée que Larraín s’était retiré dans un monde spirituel intérieur, abandonnant la photographie. Un jour, certains de ses petits livres sont apparus dans ma maison, les Kinder Planetarios, des livres qui n’ont pas de photos, juste du texte et des dessins très simples qu’il a faits pour partager son expérience spirituelle, et la question s’est posée. La question est donc restée : que s’est-il passé dans la vie de Sergio pour qu’il passe de la photographie du monde extérieur à cette introspection du monde intérieur, car après sa retraite, on n’a plus guère parlé de lui, cette histoire n’a été racontée nulle part.

Larraín était un photographe de référence pour d’autres photographes chiliens. Ses photos ont une autre catégorie en raison de son regard, de son cadrage, de sa façon de nous inviter à approcher la réalité d’une manière très nouvelle, très avant-gardiste, très étrange, avec un cadrage très peu académique qui a néanmoins fonctionné. Ses photographies contenaient un mystère qui était aussi une question, quelque chose à résoudre, et cette question était toujours présente. Après sa mort, le monde de Larraín, jusque-là très hermétique, s’est un peu plus ouvert, et c’est là que j’ai décidé de partir à la recherche des personnes qui le connaissaient. Je savais que lorsque Sergio était vivant, il ne donnait pas d’interviews, il ne recevait personne qu’il ne connaissait pas auparavant. Il y avait beaucoup de mythes sur l’histoire et la vie de Sergio, et sur la difficulté d’accéder à Magnum et à sa famille. Dès le début du projet, nous nous sommes donc dit : “Allons-y avec détachement, ce que nous trouverons sera ce que nous obtiendrons, et c’est très bien ainsi. Quoi qu’il arrive, tout ira bien” et avec cette attitude de détachement, nous sommes allés de plus en plus loin, de plus en plus profondément, jusqu’à atteindre des endroits que nous n’aurions jamais imaginés, comme les archives de Magnum, des histoires familiales très intimes et très sensibles qui construisent cette histoire sur Sergio.

Il est frappant de constater que, malgré sa notoriété, il n’existe pratiquement aucun document d’archive à son sujet, le documentaire ne fait pratiquement aucune référence à des interviews, il semble que c’était une personne qui se gardait bien de parler en public. Comment reconstruire un personnage de cette importance, alors que nous n’avons pas sa voix ?

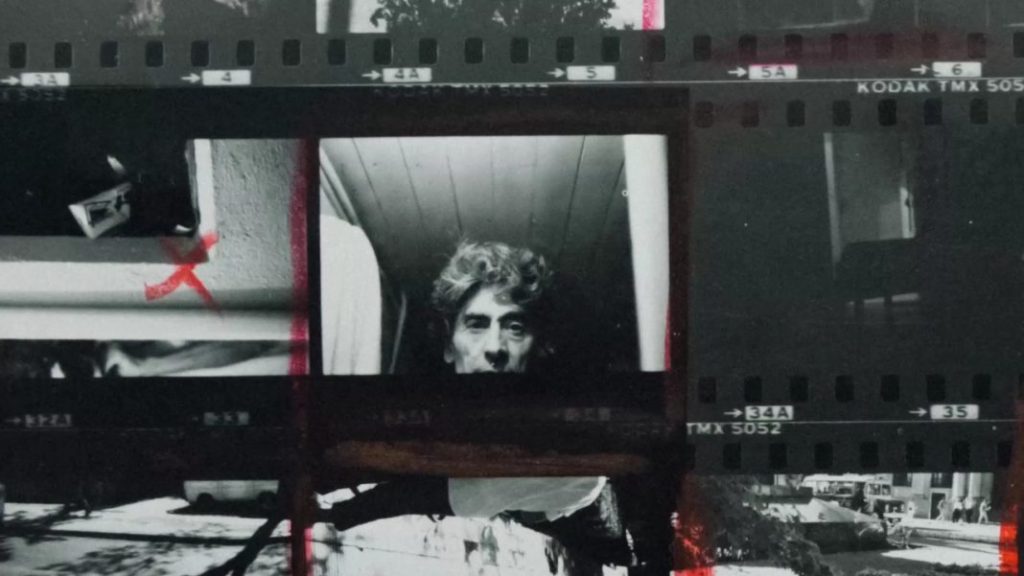

C’était une obsession, c’est pourquoi ceux qui l’ont connu parlent. Il n’est plus là, alors comment approcher Sergio quand nous ne l’avons plus physiquement ? Et nous l’avons élaboré au fur et à mesure que les images apparaissaient, nous avons trouvé des archives familiales, des VHS, des films de famille sans audio, parce qu’ils sont en super 8, mais dans lesquels on voit Sergio enfant, avec ses sœurs qui jouent à lancer des boules de neige. Et vers la fin du tournage, une cassette est apparue, une cassette avec la voix de Sergio, qui est la séquence finale où il fait une méditation guidée.

Au début, vous avez dit que la beauté des photographies de Sergio Larraín est qu’elles sont très mystérieuses.

De nombreux mystères sont découverts dans le film, mais de nouveaux mystères sont également ouverts. En ce sens, c’est comme une boîte qui s’ouvre sans cesse et à l’intérieur de cette boîte, il y a une autre boîte. Je pense que Sergio Larraín, d’une certaine manière, est une excuse pour entrer dans les mondes qu’il a habités, bien sûr le monde des photographies – où il y a beaucoup à voir – mais aussi cette sorte de déclassification que nous avons faite de matériel familial intime, où – par exemple – nous voyons Larraín à 17-18 ans avec un Leica autour du cou, et nous découvrons qu’il était déjà photographe à cet âge. Les premières photographies de Larraín ont été prises à cet âge, et il était déjà un grand photographe, il avait déjà un regard très bien formé, il était très clair sur ce qu’était un cadre, sur la synthèse d’un sentiment, d’une histoire dans cette image, il a réussi à transmettre des choses à cet âge, alors qu’il y a des photographes qui mettent des années à y parvenir. Cela nous dit quelque chose de très fort, à savoir d’où vient Sergio. Il n’aurait jamais pu être qui il est s’il n’était pas né dans la famille dans laquelle il est né et n’avait pas eu le père et la mère qu’il a eus, qui ont pris soin de le nourrir visuellement, culturellement. Il est issu d’un privilège, sa famille était millionnaire et avait beaucoup de culture, elle a donc donné à ses enfants de nombreuses possibilités de voir des choses uniques, qui ont façonné leurs opinions, leurs perceptions du monde. Je pense que vous pouvez le voir dans les photos de Larraín.

Mais en même temps, il y a une rébellion à être Larraín Echeñique, sans nécessairement tourner le dos à sa famille. Il part aux États-Unis et à son retour, il commence une série – qui est l’une de ses œuvres les plus célèbres – avec des enfants des rues, et l’un des témoignages du documentaire dit qu’il s’identifie à eux. Il y a là un transit de classes très puissant, une sorte de crise d’identité qu’il commence à résoudre avec les images qu’il crée. Qu’est-ce qui vous a frappé dans ce processus ?

Il est clair que ce genre de schéma se produit dans la vie de Sergio, qui est d’abandonner. D’abord sa famille d’origine, puis le succès professionnel et le rôle de photographe qu’il abandonne également, puis il se marie et abandonne cela aussi. Tous ces endroits “normaux” où la société nous dit que nous devons nous intégrer sont inconfortables pour lui, ce sont des endroits qui ne lui permettent pas de se sentir épanoui. En ce sens, j’ai l’impression que Sergio n’a pas eu une bonne enfance et je pense que cette recherche spirituelle est toujours associée à la douleur, au sentiment de ne pas avoir résolu quelque chose d’important pour l’intimité de chacun, et je pense que quelque chose comme cela est arrivé à Sergio. Il y a quelque chose dans l’histoire de son enfance qui le marque profondément et produit cette agitation, ce besoin de chercher une réalité qui l’aiderait à se sentir mieux dans son existence, dans sa vie. Ainsi, malgré ses privilèges et ses réalisations, ces lieux ne lui suffisent pas. Il est remarquable, dans ce sens, l’arc dramatique de sa vie qui va vers le détachement, il voyage vers le vide et il le fait aussi à partir de sa photographie. Il dit que l’important est de photographier l’air, ce qui circule entre les choses, et il s’y met de plus en plus.

Le documentaire permet d’accéder à de nombreux espaces d’intimité, à la fois sur le plan matériel – photos, images, enregistrements – mais aussi dans les témoignages très ouverts de ses sœurs, de ses neveux, de ses amis, de son ex-femme, de son fils. Comment avez-vous réussi à créer une complicité pour parler d’un personnage aussi mystérieux que Sergio Larraín ?

Au fil des ans, j’ai appris une chose : lorsque vous arriver pour interviewez au domicile de quelqu’un, vous l’envahissez, et cela signifie que vous devez travailler avec un équipement léger. Il est très important de créer une atmosphère de confiance et peu de distractions. Il se trouve aussi que les gens ont eu confiance dans ce qu’on leur proposait : ouvrir les yeux sur Sergio. Je pense que toutes les personnes impliquées dans le film voulaient vraiment ouvrir l’histoire de Sergio, la déclassifier, dire : “assez de secrets, les secrets ne nous ont rien apporté de bon, nous pensons que le moment est venu d’ouvrir l’histoire, de faire savoir au monde entier”. Il vaut mieux savoir que ne pas savoir, et enfin, après, chacun est libre de décider ce qu’il veut penser ou ce qu’il veut faire. Les secrets de famille ne sont bons pour personne, car ils finissent par être transmis de génération en génération et, au final, il y a quelqu’un qui paie les conséquences de ce silence sans savoir pourquoi. Je pense qu’une réussite importante du film est l’accès à cette intimité, à ces douleurs, à ces expériences de vie qui ont aussi marqué Sergio et qui marquent aussi son œuvre. Parce que lié à l’expérience humaine – l’intimité familiale de ses enfants et de ses ex-partenaires – nous avons aussi accès à l’intimité de son œuvre, qui sont ces planches contact qui pour moi sont un bijou. Quand j’ai trouvé celle avec, par exemple, la fameuse photo de la porteña dans le bar, j’ai pu voir qu’elle est entourée de vingt autres images tout aussi belles que celle-là, et là on découvre le travail de sélection du photographe.

Depuis La Cité des photographes, vos documentaires sont réalisés en collaboration avec Claudia Barril, et s’il y a quelque chose qui traverse votre travail commun, c’est bien cette préoccupation entre l’histoire du monde privé et le patrimoine. Dans La ciudad de los fotógrafos, mais aussi comme dans Guerrero et Habeas Corpus, nous avons accès à des histoires très personnelles, mais qui ont à voir avec le patrimoine et la mémoire chilienne…

Nous nous intéressons à la partie intime parce que nous pensons qu’elle définit tout ce qui se passe à l’extérieur. Si parfois tous les détails ne sont pas forcément racontés, la partie intime permet de mieux éclairer ce que peut être une œuvre, en l’occurrence une photographie. Parce que vous avez toujours la moitié de l’histoire, vous en gardez une partie et vous devez déduire beaucoup de choses. Et peut-être parce que je viens aussi d’une famille où il y avait aussi beaucoup de secrets à une époque, pendant la dictature. Et pour cause, on pensait qu’il ne fallait pas tout dire aux enfants. Mais au fil des années, je pense qu’il est bon, évidemment avec un bon jugement, de faire de la tribu des secrets une partie de la tribu. Je compare le pays à une famille, nous, en tant que société chilienne, sommes comme une grande famille et plus nous avons de secrets, plus nous allons rester attachés à ces secrets, mais si nous commençons à parler, si nous commençons à en parler, eh bien, chacun peut assumer la responsabilité de ce qui lui arrive avec cette information, mais elle est déjà sur la table, et cela nous permet d’avancer et de ne pas continuer à être retenus par un lest qui nous retient. Surtout aujourd’hui, à un moment aussi important où le Chili se repense. Dans cette pandémie, nous sommes tous avec nous-mêmes, enfermés, cloîtrés, réfléchissant aussi, comme l’a fait Sergio Larraín à un moment donné – bien que volontairement – il s’isole aussi. Nous pensons qu’il y a beaucoup à explorer ici, car parfois l’artiste est séparé de son œuvre, le lien n’est pas explicite, comme si l’œuvre était quelque chose de très pur, mais je crois qu’ils sont profondément liés. Comprendre une œuvre d’art en relation avec son créateur, avec ce qui s’est passé dans sa vie, est essentiel et c’est pourquoi il était important pour moi de connaître ces détails sur Sergio, je pense que parfois ces histoires en disent beaucoup plus qu’un livre avec des histoires pleines de faits ou même de mythes, car il y a beaucoup de mythes autour de Sergio.

Cela aide à se défaire des préjugés et à en connaître les raisons. D’ailleurs, il est sain de reconnaître que les personnes que nous admirons ont aussi une tête complexe et contradictoire, parce que nous sommes comme ça, nous les humains, finalement…

Oui, nous sommes tous comme ça. Et il est également bon de voir nos références comme des êtres humains complexes avec des contradictions, car tant que nous n’accepterons pas cela, nous ne pourrons pas avancer.

Partagez cet article