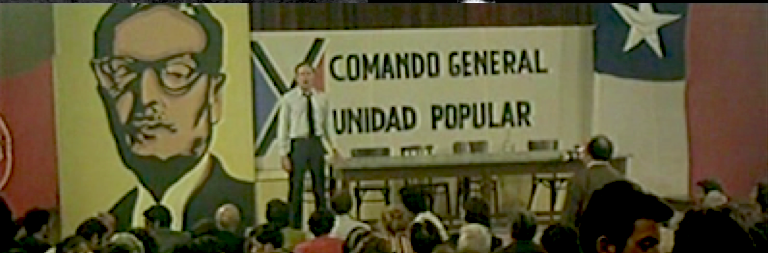

Document, Entretien Cinéma de l’unité populaire Entretien publié dans les Cahiers du cinéma N°249, février-mars 1974 Helvio Soto : Quand on parle de l’Unité Populaire, il faut toujours poser la question : « Qu’a fait l’État ? ». Or, l’État a fait très peu de choses. C’est cela que j’essaie d’expliquer ici en France. Mais on prend souvent ça pour une critique violente dirigée contre l’Unité Populaire. Or, il faut bien voir que la lutte des classes s’est déroulée au Chili d’une façon très directe, sans l’intermédiaire de l’État. De même en ce qui concerne la lutte idéologique au sein de l’Unité Populaire, soit entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste, soit entre le P.C. et l’extrême-gauche. Allende a eu d’énormes problèmes à surmonter, pas seulement vis-à-vis de l’ennemi, mais aussi à l’intérieur de la gauche. Cette situation s’est retrouvée dans le domaine du cinéma ; là aussi, tout a dépendu du rapport de forces à tel ou tel moment entre les différents partis « rouges ». A un moment, c’est le Parti Socialiste qui contrôle Chile-Films, maison de production appartenant à l’État ; c’est donc le Parti Socialiste qui contrôle le cinéma. Mais il ne s’agit pas d’un pouvoir définitif. C’est-à-dire que ce n’est pas l’État qui définit une politique générale pour les communications, le cinéma, la télévision, etc. Cela ne s’est jamais passé ainsi pendant l’Unité Populaire. Deux ou trois mois après, c’était le Parti Communiste qui prenait le contrôle du cinéma et qui, à partir de ce moment, accordait des facilités à tel ou tel de ses militants… Cahiers. A la faveur de quoi se produisait ce changement d’influence, d’hégémonie sur un appareil comme Chile-Films ? Helvio Soto : La conséquence de cette situation, c’est que personne n’a rien fait parce qu’il n’y eut jamais le temps nécessaire pour mettre en chantier un projet définitif, même un projet de long métrage. Si vous examinez l’histoire de Chile-Films, vous ne trouverez aucun long métrage de l’Unité Populaire ! Vous allez dire : « Comment est-ce possible que Chile-Films, en trois ans d’Unité Populaire, n’ait pas réussi à produire un seul long métrage ? » C’est qu’on a passé ces trois années à discuter de projets qui changeaient selon l’évolution du rapport de force à l’intérieur de Chili-Films. Tantôt on se centrait sur tel projet, puis sur tel autre et finalement, c’est logique, on n’a rien fait. Je ne peux donc que répéter ce que j’avais déjà dit à Marcorelles et qui avait agacé pas mal de gens : ce sont des cinéastes indépendants qui ont fait leurs longs métrages à eux, un peu à côté de l’Unité Populaire, sans direction politique, comme des francs-tireurs. Ils se disaient : « Je suis de gauche et je vais faire quelque chose dans ce sens. » C’est ce qu’ont fait Aldo Francia et Miguel Littin. Francia, lui, est chrétien, il s’est dit : « Je vais aider l’Union Populaire en faisant un film pour un public que je connais bien, le public catholique du Chili, et en disant à ce public qu’il faut se rallier à l’Unité Populaire. » Si vous demandez à Francia qui lui a demandé de faire ce film-là, quelle directive politique il a suivie, il vous dira : « Personne. » C’est la même chose pour Littin quand il a fait La Terre promise qui a remporté le Prix Sadoul. Il s’est dit : « Je connais bien le monde des paysans et je vais faire un film sur les premiers syndicats paysans au Chili, en mêlant des images du présent avec des images du passé, des années 30, de la première révolution socialiste du Chili, révolution qui dura trente jours. » Mais si vous demandez à Littin pourquoi il a fait cela, quel rapport il y a entre son film et la direction politique de l’Unité Populaire, il vous dira : « Aucun. » Tous ces films ont été faits par des indépendants, sauf Patrice Guzman qui a fait La Première Année (première partie de La bataille du Chili), le seul d’entre nous à avoir travaillé à Chile-Films, avec la volonté d’être, en tant que cinéaste, utile aux différents partis de gauche, ce qui impliquait de sa part pas mal de souplesse tactique. Il a pris une caméra et il a fait La Première Année. C’est presque un reportage, un documentaire. Et s’il est vrai qu’il y a eu pas mal de documentaires tournés pendant l’Unité Populaire, il n’y a eu, je le répète, aucun long métrage en dehors de ces films isolés. Il en va de même pour la télévision. C’est un domaine que je connais bien parce que j’y ai travaillé deux ans et demi avec Olivares, le patron de la télé, qui est un ami à moi et qui, lui, y a travaillé trois ans. On n’arrêtait pas de dire : il faut une politique claire pour la télévision, autrement on ne pourra pas travailler. J’ai quitté le Chili en mars 1973 sans avoir jamais eu sous les yeux un seul papier, même rédigé en chinois, où j’aurais pu lire : Vous, fonctionnaires de l’État qui êtes chargés de la télévision, vous devez suivre telle ou telle politique, a ne s’est jamais produit et je pense que mon ami Olivares a attendu en vain ce papier jusqu’à la fin. De notre côté, nous avons essayé de savoir ce que les militants souhaitaient voir à la télévision. Mais quand on demandait à un camarade de l’extrême-gauche : « Qu’est-ce que tu penses de la télévision ? » on en arrivait tout de suite à la conclusion que la télévision chilienne devait être ce qu’aurait été la télévision en Russie en 1923, c’est-à-dire une barricade. Moi, j’étais assez d ’accord avec cette idée, mais malheureusement ce n’était pas celle du grand patron qui s’appelait Salvador Allende. Je disais à ces camarades d’extrême-gauche : « D’accord, mais je suis fonctionnaire de l’État, la télévision ne m’appartient pas, et à vous non plus. » Quand on posait